林格尔曼效应

1

实验流程

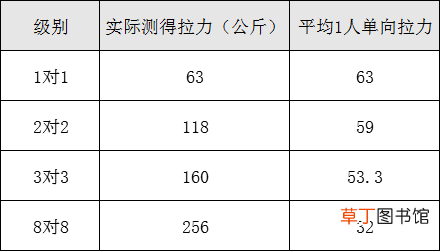

林格尔曼做了一个著名的“拉绳子”实验,他把男大学生分成1人、2人、3人、8人各一组,让他们参与拉绳比赛,在这个实验中注意到,当拔河的人数从1个人逐渐增加到一群人时,集体的力量并不等于个体力量的总和:当增加到3个人时,力量仅仅相当于两个半人的总和 。也就是说,在集合的过程中损失了半个人的力量(1+1+1=2.5);当增加到8个人时,集体的力量竟然已经仅仅相当于大约4个人的总和(1+1+1+1+1+1+1+1=4) 。林格尔曼的实验结果显然违背了加法的基本定律,个体的力量在集合的过程中流失,而且是人数越多流失越大!(如图所示) 。

通过测试得到的数据如下:

文章插图

2

实验结论及启示

林格尔曼由此得出结论:当人们参加社会集体活动时,他们的个体贡献会因人数的增加而逐渐减少,林格尔曼将其称之为“社会惰性” 。从此,这个实验结果就称为林格尔曼效应 。出现这种现象的原因在于当一个人在拔河时,他必定是竭尽全力(假设这是个有益于拔河者的行为,或是他期望完成的任务),因为此时别无他人可以依赖,出不出力一目了然,责任明确无可推卸 。当人数逐渐增加时,人的心理活动发生变化:有人知道别人在偷懒,由此想到自己偷点懒理所当然,问心无愧无可指责,于是就松懈起来也心安理得;也有人未必想到别人偷懒,但可能会想,这么多人在努力,自己稍稍松懈一点,肯定不致影响大局,何乐而不为?所以也开始偷懒,岂不知这是一种相当普遍的心理,结果就是大局受到影响 。这也就是社会惰化效应 。

趁

热

打

铁

1.(单选)所谓社会惰化,是指个人与群体其他成员一起完成某种事情时,或个人活动时有他人在场,往往个人所付出的努力比单独时偏少,不如单干时出力多,个人的活动积极性与效率下降的现象 。根据上述定义,下列各项不符合社会惰化的一项是( )

A.中国自 1978 年实行土地承包责任制以来,农作物的总产量每年递增 8%,这一速度是过去 26年里平均增幅的两倍半

B.拔河比赛中,一个人拉时平均出力 63 公斤;三个人的群体拉时,平均出力是 53.5 公斤;八个人时是 31 公斤

C.一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃

D.原始社会,人们为抵御野兽的袭击,同时因为只有共同的狩猎才会有收获,所以就结成部落

2.(单选)“三个和尚没水喝”表现的是社会心理效应的( ) 。

A.社会助长

B.社会惰化

C.群体极化

D.从众

3.(单选)有些平时很勤劳的学生在大扫除时懒懒散散,不爱干活,这种现象是( ) 。

A.社会助长

B.社会惰化

C.侵犯行为

D.社会干扰

4.(单选)学校或班级在组织集体劳动、开展学习竞赛活动中,将劳动任务、学习目标分解到小组直至个人,从而充分调动学生的积极性,提高劳动、学习效率,运用的是( ) 。

A.霍桑效应

B.皮革马利翁效应

C.林格尔曼效应

D.超限效应

【教综实验林格尔曼效应 什么是林格尔曼效应】参考答案:1-4 DBBC

推荐阅读

- 麓山外国语实验中学怎么样

- 路基实验有哪些

- 实验和试验的意思和区别

- 实验用的材料怎么记账

- 实验室资质有几种类型

- 六盘水实验一中校歌

- 碳的作用,ccl4一般在实验的作用

- 实验的名言

- 儿童吹泡泡水简单配方

- 蜜蜂实验过程是什么步骤