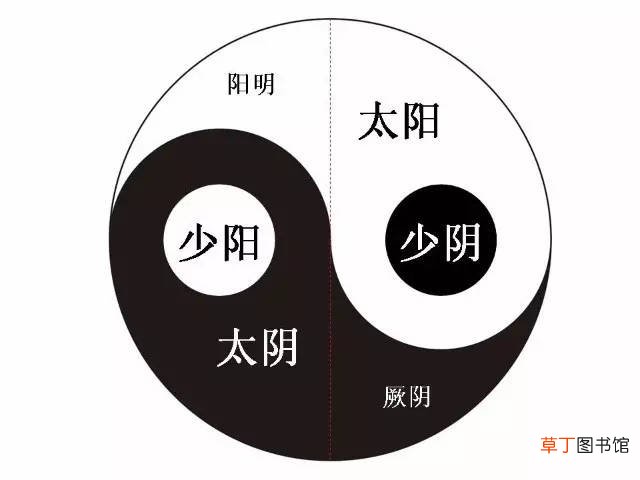

汉代张仲景著《伤寒论》 , 将外感疾病演变过程中的各种证候群 , 进行综合分析 , 归纳其病变部位 , 寒热趋向 , 邪正盛衰 , 而区分为太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经病 。 几千年以来 , 它有效地指导着中医学的辨证施治 。

六经病证 , 是经络 , 脏腑病理变化的反映 。 其中三阳病证以六腑的病变为基础;三阴病证以五脏的病变为基础 。 所以说六经病证基本上概括了脏腑和十二经的病变 。 运用六经辨证 , 不仅仅局限於外感病的诊治 , 对肿瘤和内伤杂病的论治 , 也同样具有指导意义 。

一、太阳病证治

· 临床表现

《伤寒论》说:“太阳之为病 , 脉浮 , 头项强痛而恶寒 。 ”“太阳病 , 发热汗出 , 恶风 , 脉缓者 , 名为中风 。 ”“太阳病 , 或已发热 , 或未发热 , 必恶寒 , 体痛呕逆 , 脉阴阳俱紧者 , 名为伤寒 。 ”

· 概括:凡出现发热 , 恶寒 , 头痛 , 项强 , 脉浮等脉证 , 就叫太阳病 。 太阳病分为经证和腑证二类 。 经证为邪在肌表的病变;腑证是太阳经邪不解而内传于膀胱所引起的病变 。

· 病理机制

1、太阳经证:分为三型

(1)其人营卫不和 , 卫失固外开阖之权 , 肌表疏泄者为中风(即伤风 , 不是脑溢血) 。

(2)其人卫阳被遏 , 营卫郁滞不通 , 肌表致密者为伤寒 。

(3)其人外受温邪 , 津伤内热者为温病 。

中风:发热 , 汗出 , 恶风 , 脉缓(表虚证) 。

伤寒:发热 , 无汗 , 恶寒 , 脉紧 , 体痛(表实证) 。

温病:发热 , 口渴 , 不恶寒(表热证) 。

中风、伤寒、温病 , 均属表证 , 所以均有“发热 , 头痛 , 脉浮” , 但其鉴别点是:

中风:脉浮缓 , 有汗 , 舌苔薄白 。

伤寒:脉浮紧 , 无汗而喘 , 舌苔薄白 。

温病:脉浮数 , 发热 , 口微渴 , 微恶寒 , 舌尖舌质红绛 。

文章插图

2.太阳腑证:分为二型

(1)邪气内入膀胱 , 影响膀胱气化功能失调 , 以致气结水停 , 小便不利 , 为蓄水证 。

(2)热结下焦 , 瘀血不行 , 以致鞭满如狂 , 小便自利为蓄血证 。

蓄水证:发热恶风 , 小便不利 , 消渴 , 水入则吐 , 脉浮数 。

蓄血证:少腹急结或鞭满 , 如狂发狂 。 小便自利 , 身体发黄 , 脉沉结 。

鉴别点:蓄水是邪入膀胱气分 , 故只有小便不利而无神志症状 。 蓄血是邪入膀胱血分 , 故只有神志症状而无小便不利 。

· 治则方药

1.太阳经证治法

(1)中风:为太阳表虚证 , 是卫强营弱 , 营卫不和 , 治疗中风只需调和营卫 , 汗出病解 , 可用桂枝汤 。

(2)伤寒:为太阳表实证 , 腠理致密不得汗出 , 非开表发汗不足以祛邪外出 , 可用麻黄汤 。

(3)温病:为内热津伤 , 《伤寒论》未出方治 , 内热原因甚多,凡伤津者,多属阳盛生火而耗阴,加之阴血清凉之性不足,又多从肝、胃初起 , 固不当外发 , 发则舍近求远 , 当以补中填精以充其所耗 , 凉血泻热为从急治则 , 表症得平 , 内耗得充 , 则人正气不失;并寻六经邪之所凑 , 佐以攻伐以治之 , 多收内化之效 。 而邪之去路 , 当以寒凉开浊门以泄痢 , 得泄则中焦轻寒 , 而余阳借诸经反归而致 , 则中焦热可解 , 另得草船借箭之功 , 巧使天下太平 。

2.太阳腑证治法

(1)蓄水:系膀胱气化不行而致水气停蓄 , 五苓散(茯苓、猪苓、桂枝、泽泻、白术)具有化气利水的功能 , 故为蓄水证主方 。

推荐阅读

- 2 中医六经辨证—三阴病

- 郁证的症状有哪些?郁证有什么表现?

- 心情抑郁?易怒易哭?有可能是郁证|郁证的中医辨证论治

- 尿血怎么办?中医帮助你有效调理|尿血的中医辨证论治

- 关于尿浊的中医辨证论治你了解多少?

- 气滞如何调理?常见方法有这几个

- 气功养生的练习要领

- 中医辨证新冠病毒感染

- 有趣的中医养生小知识

- 一代大医米伯让,被誉为“中医泰斗”,曾用妙方拯救疫区百姓性命