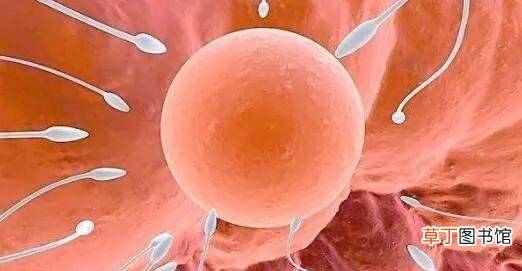

人类的繁殖方式是有性繁殖 。

有性繁殖指的是利用雌雄之间相交,从而结成种子来繁殖后代的方式,这也是人类的正常繁殖方式,有性繁殖一般更有利于基因之间的交流,并且可以产生更适合环境的后代,对整个自然界的进化有着很高的作用 。

看起来,人类没有所谓“繁殖的本能”,人性交的主要动力是寻求快感而不是产生孩子 。人类交配策略和性冲动是遗传偏好和文化共同构建的,遗传偏好和文化的基础跟人的其他可遗传性状一样归因于演化史:

不严重妨碍生物体产生更多可育后代的可遗传性状所对应的基因或表观遗传修饰可以传给后代 。有助于产生更多可育后代的可遗传性状,无论是什么样的性状,都有较大概率在种群中占比徐徐上升,乃至普及到整个物种 。既不有利也不明显有害的可遗传性状也有概率就那样传遍种群 。

有利于产生更多可育后代的性状包括而不限于:

帮助个体获取食物和避开敌害(例如视觉,嗅觉,听觉,电场感应,身体武器,毒素,电击,群体合作),

帮助个体自卫(例如身体武器,毒素,电击,特定的战斗方法,群体合作),

帮助个体承受攻击、在受损后恢复(例如伤口愈合,再生缺损的部件,代偿功能,使用天然药物,群体合作),

帮助个体选择有营养的食物、避开有毒物质(例如视觉,嗅觉,味觉,呕吐的能力,使用天然药物),

延长个体能产生正常配子的时间(例如延长寿命、提早性成熟),

文章插图

帮助个体筛选携带有助于产生更多可育后代的性状的交配对象(例如人对异性身体特征的偏好),

帮助个体求偶(例如产生华丽羽毛、超长眼柄等身体结构,倾向于产生特定的仪式化行为),

促使个体频繁交配来产生更多后代(社会化一夫一妻动物的雄性的标配),

帮助个体照顾后代来提高后代生存率(例如哺乳),

增多个体在交配中使用的生殖细胞来产生更多胚胎或淹没竞争对手的配子(产生大量精子的雄性的出现原因),

从交配对象体内强行取出竞争对手的配子(许多动物阴茎的形状所具有的功能),

暂时堵塞竞争对手的生殖道(许多昆虫具有的功能,可以是注入一些胶,也可以是将交配器官折断在交配对象体内),

帮助个体暴力攻击竞争者(同种动物同性间搏斗争夺交配权所使用的身体武器和行为) 。

动物行为学的“本能”是假设的“先天行为”,是生物体对特定复杂行为的“固有倾向”,其核心假设从未被证明,后天学习的影响太难排除 。

文章插图

对哺乳类来说,求偶、交配、照顾后代的行为在很大程度上依赖于后天学习 。动物的行为可以影响自身的各种激素的水平、影响表观遗传修饰 。

历史上,人们在这方面有许多误解,例如认为非人动物的行为是固定不变的、非人动物都不知道过去和未来、非人动物是被激素控制的自动机器、非人动物被基因操控——这全都是错误的 。

1950 年代,心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出人类不再有本能 。不过,心理学假设的“本能”跟生物学所说的不完全相同,不少学者将某些反射和某些有先天基础的后天行为也称为本能 。

按照基因记载的信息和力学作用建造的分子机器、细胞、组织、器官所具有的标准结构支持哺乳类的求偶、交配、照顾后代等行为,但动物往往并不知道如何运用它们、需要后天观看其他个体的演示来模仿 。

在动物园里屡次观察到未被母亲养大的哺乳动物不知道如何照顾自己的后代、从未见过同类交配的一对雌雄哺乳动物不知道如何交配 。灵长类在这方面尤其明显,未被母亲哺乳过的个体经常不知道如何哺乳 。

雌性哺乳类在怀孕与分娩后一段时期内有较高的催产素水平且可以被幼体触发释放更多催产素,提高雌性哺乳类对幼体的外观、动作、声音的敏感程度,让它们有较大概率对幼体“母性大发”(有时这蔓延到不同物种的幼体) 。

即便不知道应该怎么做,高催产素水平的雌性哺乳类也会关注幼体的状况[1],有时会尝试现场开发解决办法,在幼体遭到攻击时高催产素可促使雌性哺乳类选择战斗而非逃跑 。

【人类的繁殖本能从何而来 人是用什么繁殖后代的】催产素相关的机制已经被演化挪用于在人群内部、在人与宠物互动时缓和彼此的行为 。实验显示,人与宠物狗一起玩、对视一段时间可导致双方催产素水平上升 。让人观看可爱动物的图片也有同样的效果 。

推荐阅读

- 分享电饭煲选购指南 哪个牌子的电饭煲最好用

- 监督员岗位职责及能力要求介绍 监督员的作用和职责是什么

- 分享详细的小孩投保攻略 儿童保险怎么买最划算最安全

- 教你如何正确挑选榴莲 怎么挑榴莲才能挑到好吃的肉呢

- 兰州拉面汤料独家配方分享 兰州拉面的配方和制作方法

- 蚂蚁借呗自动还款扣哪里的钱

- 网易我的世界连接超时怎么办

- 分享有趣的关机方式 苹果笔记本强制关机危害大吗

- 音素和音位的区别

- 批捕后取保流程是怎样的