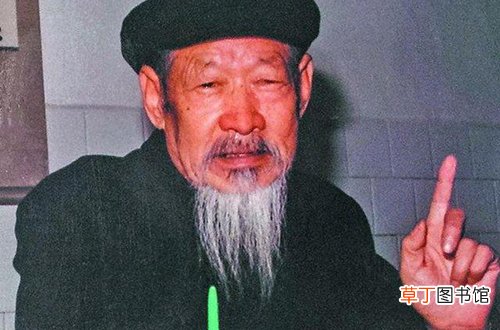

山东中医药大学教授李克绍先生的这篇文章, 介绍了其从一个小学教员学习中医的经过 。 他文中提到自己是受到反对中医者的启示, 才决心学习中医的, 并坚信“中医有效果必有其所以然的道理”, 总结了学习中医的关键所在, 文字启人深思!受益良多!想要学习中医的您不妨参考一下 。

· 动机与目的

我在弱冠之年, 本来是做小学教员的 。 由于在旧社会教育工作者的职业极不稳定, 又因我叔父患热性病被庸医误药加剧致死, 才有志于改业行医 。 但为什么不学西医而选择了中医呢?说来也颇为滑稽, 是受到反对中医者的启示, 才决心学习中医的 。

事情是这样的:由于无人指导, 我盲目购买的第一本医书, 是浙江汤尔和译、日本人下平用彩著的《诊断学》, 这在当时是比较先进的西医书 。 汤氏是最反对中医的, 他在这本书的叙言里有这么几句话:“……吾固知中医之已疾, 有时且胜于西医, 但此系结果, 而非其所以然 。 徒以结果与人争, 无已时……”意思是说, “我当然知道中医治病, 有时且比西医为好, 但这只是治疗效果, 而所以取得这些效果的道理, 中医则讲不出来 。 既然讲不出道理, 只用治疗效果同别人争辩, 那是不能说服人的 。 ”

看了这一段话, 我才发现, 连西医也承认中医治病并不比西医差, 只不过由于中医讲不出道理, 才瞧不起中医 。 我当时想, “结果”和“所以然”, 究竟何者重要呢?我不可能知道汤氏本人如果得了垂危之病以后, 他是愿意明明白白地知其病之所以然而死去呢?还是要想法活着而宁肯暂时不知其所以然 。 不过作为一个治病救人的医务工作者来说, 甚至除了汤氏以外的任何患者来说, 都会以救人为第一, 毫不犹豫地选择后者, 而不会由于讲不出治愈的道理, 便把行之有效的治疗方法弃而不顾, 听任病人死去而还说“可告无愧”(汤氏语) 。

我又进一步想:世上真有无因之果吗?中医能愈病, 必有所以能愈病的道理, 只是这种道理, 可能暂时尚未得到解释, 或者已经有中医的解释, 而是目前人们暂时尚不理解罢了 。 即使作不出令人信服的解释, 也不应算作是中医不科学的一个证据 。 科学领域的未知数太多了, “知其然而不知其所以然”, 这其实不仅仅是中医常遇到的问题 。 “行易知难”, “不知易能行”, 这是近代革命家、政治家孙中山先生的哲学思想 。 他在《建国方略》的“心理建设”中, 以饮食为例证明不知亦能行 。 他指出, 很少有人彻底了解饮食入腹之后的详细消化过程, 也很少有人了解人体正常生理需要哪些营养, 以及哪些食物各具有哪些营养, 但是人们还是每天都在进食的 。 这证明, “不知”并不妨碍“行” 。 但汤氏却一定要抛弃中医的治疗效果于不顾, 偏偏在“知”字上将中医一军, 这是错误的 。 承认中医有优于西医的治疗效果, 相信有效果必有其所以然的道理, 使我学习中医的信心和决心更足了 。

文章插图

· 经过与体会

学习中医的决心有了, 信心也有了, 但是怎样学习, 还得自己去摸索 。 在几十年的摸索过程中, 我确实走了不少弯路, 浪费了不少精力, 但也有不少收获 。 这正好是一些有益的经验教训, 把这些经验教训总结出来, 供学习中医的青年同志们参考, 是有益的 。

(一)要博览群书, 更要由博返约

过去有一句成语, “六经根柢史波澜” 。 是说学者要想写出一篇有价值的文章, 首先要把“六经”(《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》)吃透、记熟, 这是基础 。 这还不够, 还必须有历代的史料, 来加以充实和润色, 才能把文章写得有声有色, 有证有据, 波澜起伏 。

推荐阅读

- 李克绍治胃病六法

- 李克绍的故事—自学成才,终成伤寒大家

- 山姆超市的档次和品牌介绍 山姆是什么类型的超市

- 中国剪纸的历史起源介绍 剪纸的历史和由来

- puma品牌介绍 puma是哪个国家的品牌

- 弥勒佛道场位置介绍 弥勒佛道场在哪里哪座山

- 史前动物肿骨鹿动物介绍 肿骨鹿是什么动物

- 车臣介绍 车臣是一个国家吗

- 飞鹤奶粉品牌介绍 飞鹤奶粉产地哪里

- 瑞幸咖啡品牌介绍 瑞幸咖啡是什么档次