藏象学说的形成与近代简史表

藏象学说的形成,可以上溯到中国现存最早的医学典籍《内经》 。 当时解剖所取得的直观认识为藏象学说的形成打下了形态学的基础 。 如《灵枢·经水》说:“若夫八尺之士,皮肉在此,外可度量切循而得之 。 其死,可解剖而视之 。 其脏之坚脆,脏之大小,谷之多少,脉之长短,血之清浊……皆有大数 。 ”说明在《内经》时代,人们已自觉地把解剖知识引进了医学领域,所记载的人体脏腑的位置、形态、大小等,即是中国古代医家对人体解剖的真实记录,许多数据都与现代解剖学非常相近 。 而且古代医家凭借长期的生活、医疗实践,对脏腑功能活动、脏腑与形体官窍的关系的认识已超越了解剖的范围 。

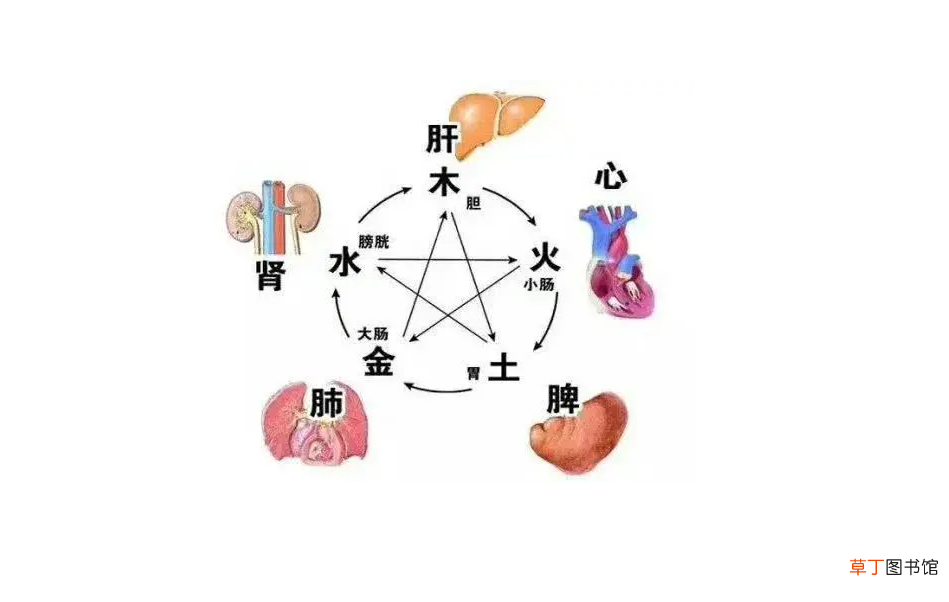

就生活实践而言,如人饮食过饱则腹部胀满,因而认识到脾胃居腹里,胃主纳谷,脾主运化,有腐熟水谷的功能;人受凉感寒则病恶寒、发热、咳嗽、鼻塞、流清涕,从而联想到肺居胸中,外合皮毛,开窍于鼻,风寒外侵,由皮毛而影响及肺,就会发生这些症状 。 这就清楚地说明,人体脏腑与其他组织器官虽然各有分工,但存在着内在的联系 。 就医疗实践而言,古代医学家经过多次的重复,从病理现象推论出生理功能,如耳鸣、听觉不敏的疾患,从肾着手治疗而获效,于是得出“肾开窍于耳”的理论 。 此外,古代哲学思想——阴阳五行学说渗透到医学领域,对藏象学说的形成产生了很大的影响 。 有关脏腑及其他组织器官的属性及其功能活动,脏腑器官构造与功能间互根互用的关系等都可用阴阳加以概括 。 为了更清楚地说明五脏六腑的特性以及脏腑间的关系,则运用五行学说加以解释,一方面把五行归属于五脏,另一方面用五行的生克规律说明脏腑间的生化制约,使之处于平衡的运动状态 。 这就使藏象学说更为系统化、理论化 。

在《内经》所奠定的基础上,《难经》对脏腑的解剖形态和功能的认识又增进了一步,首次提出“左肾右命门”的观点,促进了后世对命门的认识与争鸣 。 《中藏经》以脉证为中心,分述五脏六腑的寒热虚实,判断证候的顺逆,形成了系统的脏腑辨证理论 。 唐代孙思邈《千金要方》记述了五脏六腑的轻重、大小、长短、阔狭、容量等,将五脏、五时(春、夏、长夏、秋、冬)、五方(东、南、中、西、北)、五体(筋、脉、肉、皮、骨髓)等纳入五行的范畴,说明脏腑器官之间及与自然界的整体联系 。 对于杂病,则以五脏为中心,分列病证并阐述其证治方药 。 宋代儿科学家钱乙,治病以五脏为纲,配合五腑(六腑除三焦外)、五官、五志等进行辨证,认为五脏的发病特点是心主惊、肝主风、脾主困、肺主喘、肾主虚,并对五脏为病的常见症状作了归纳,立法用药颇具匠心,对后世影响很深 。 金代张元素,以脏腑寒热虚实来分析病机,进行辨证治疗,并从补虚、泻实、温寒、清热几个方面提出常用方药,对脏腑辨证作出很大的贡献 。 金元医家李东垣提出内伤脾胃、百病由生的论点,突出脾胃在发病中的重要性,立方用药侧重补中升阳 。 清代叶天士提出了养胃阴的理论和方药,补充和发展了李东垣的内伤脾胃学说 。 另一位清代医家王清任认为业医治病,当先明脏腑,并躬身实践,解剖尸体,对传统理论提出某些质疑,如否定“心主思”之说,认为“灵机记性在脑不在心” 。 这一矢志实践的精神十分可贵 。 经过历代医家长期的探索和实践,藏象学说逐步成为中医学基础理论中的重要内容之一 。

文章插图

推荐阅读

- 母乳冷藏保鲜的时间 母乳放保鲜可以放多久

- 站在风口上猪都会飞是谁说的,出自哪里

- 冬天来了春天还会远吗是谁说的

- 邮票收藏的意义和价值 邮票有收藏价值吗

- 歇后语狐狸尾巴藏不住的意思 狐狸的尾巴藏不住是什么意思

- 18k金的收藏价值 18k金含金量多少

- 腊肉冷藏和冷冻的区别 腊肉冷藏还是冷冻

- 隐蔽的近义词和反义词 隐藏近义词是什么

- 熟羊肉冷藏保质时间 熟羊肉放冷藏可放多久

- 凤凰石材质介绍和收藏价值 凤凰石是什么材质