作者:黎荔

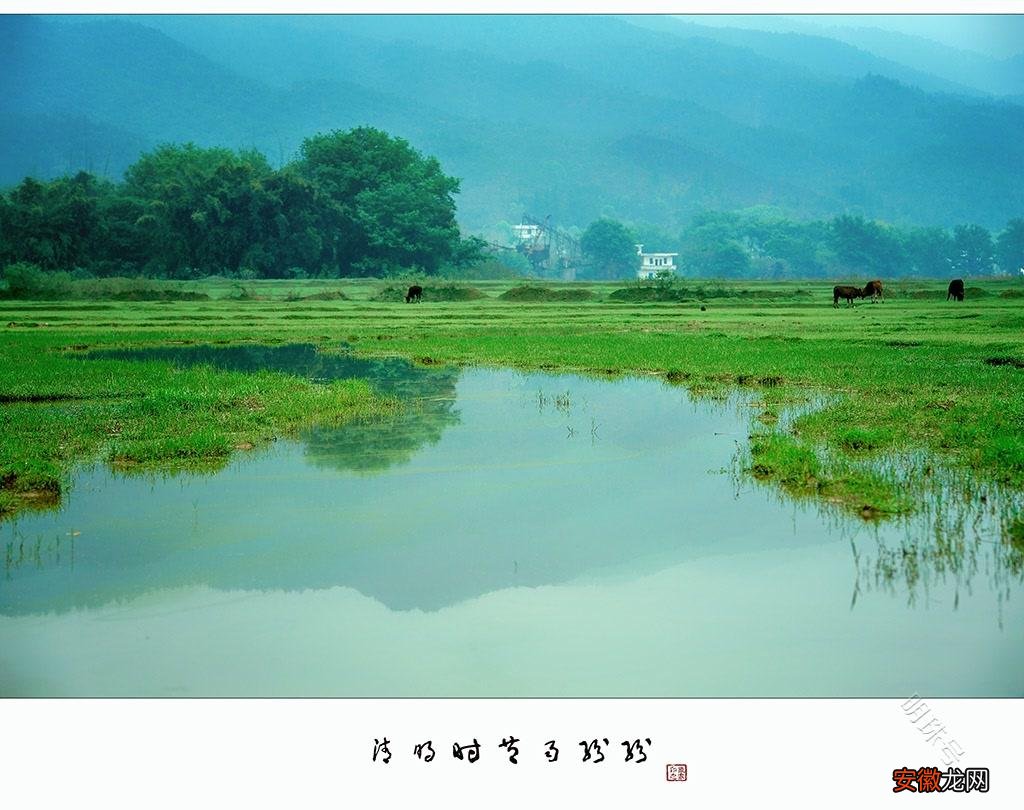

【扫墓日,清明时】每年清明 , 在碧草绿水的春郊 , 多少垒垒荒冢上 , 火光熊熊 , 纸灰缭绕 。 “清明时节雨纷纷 , 路上行人欲断魂 。 ”这场妇孺皆知的千古“清明雨” , 以凄凉、忧伤的雨中白描深入人心 。 本是“好雨知时节 , 当春乃发生” , 但清明是追思先人的日子 , 所以心怀悲戚之人看待清明细雨 , 会赋予眼前淅沥一层悲凉 。 “清明雨”之所以点点滴滴、摧折心肝 , 和人的情绪息息相关 。

插柳难成荫 , 逝去的不会再亲近 , 逝去了 , 不能随墓草复生 。 想到人生天地间如白马过隙 , 明朝今日 , 谁知天涯何处寄此身?而他年又当魂归何处?此时此际 , 不禁白杨萧条 , 暮鸦声声 , 揉碎坟前纸 , 漫天如蝴蝶只只 。 乍暖还寒的清明 , 冰冷的细雨滴落肌肤 , 更加剧了触感对这种悲凄心理意象的响应 。 正所谓“人间生离犹可见 , 一入黄土两不知” 。 ——这就是人世间最远、最不可触及的距离了吧?湿了清明杏花雨 , 淡淡的离愁 , 让人忆起许多过往;静静的思念 , 让人感悟到生的力量 。

其实 , 古代的清明节 , 本来并非一个祭祀死者的哀伤节日 , 相反古籍里与之相关的文字大多明朗愉悦 , 像《岁时百问》中说:“万物生长此时 , 皆清洁而明净 , 故谓之清明 。 ”《礼记·月令》更说:“仲春之月 , 令会男女 , 奔者不禁 。 ”后来中国人选择了在清明与死者同游 , 这真是一种朴素自由的齐生死之观 。 年复一年 , 我们在这冬去春回的清明时节 , 安息逝者 , 珍重生者 , 岁月静好 , 人心清明 。

周作人散文《故乡的野菜》最得这一种适意洒脱 , 他将采食野菜与清明扫墓浑写 , 融妇女儿童的日常画面与若续若断的悼亡习俗为一体 。 短短的篇什 , 生命的情趣和死者的寂寥 , 却淋漓尽致 , 透出一种生死两茫茫的恢宏 。 一股苍凉意味 , 尽在不言之中 。 在他笔下 , 上坟船的船头上篷窗下总露出些紫云英和杜鹃的花束 , 清明前后扫墓时 , 保存古风的人家挑野菜做成黄花麦果作供 , 春的芬芳与野菜的鲜爽都在里头了 , 这就是中国人的生命态度 。 坟头阴冷与野草闲花 , 于人都是可亲 , 于人都是可怀 。

不要等到日落才想起清晨 , 到死时才抚摸自己的皮肤 , 发生了疑问 , 这是谁的身体?清明扫墓 , 不仅仅为随俗 , 也为找回那颗丢失已久的心!否则 , 滚滚红尘 , 多少人曾摩肩接踵 , 叩拜观音 , 却忘记了生育己身的白发双亲 , 不知何时起 , 祭拜故人早已失去了那份沉甸甸的恭觐 。 为什么扫墓之日 , 又被称之为清明之日?我想大概只有在此时 , 我们回想起那些勇敢死者(他们在天空之下、大地之上 , 各自度过了或沉重或洒脱的一生) , 我们对“人是谁”的探索才算真正步入正轨 , 之前都是在麻木的状态下无奈的挣扎 。 “人是谁”真是一个莫测高深的问题 , 人必须“死”一回后才能真正踏上通往答案的漫漫长途 。

让纸钱儿缓缓飘飞过后 , 虽然人们心头还有一抹思念先人的淡淡忧伤 , 但春光明媚 , 万物复苏 , 不如抛却愁绪去寻春 , 去领受天地清明灵秀之气 。 芳草绿野恣行事 , 春入遥山碧四周 。 看吧!阳暧芳草 , 露润清明 。 艾香肆意 , 杏花芬芳 。

推荐阅读

- 鱿鱼须怎么清理 鱿鱼须的做法 鱿鱼的营养价值 吃鱿鱼会发胖吗

- 蒜苗的生长过程观察日记

- 蟑螂屎对人体的危害及彻底清除方法 蟑螂屎对人身体有害吗

- 手机知识|苹果怎么清理内存,苹果手机如何清理缓存和垃圾

- 手机知识|苹果内存怎么清理,苹果手机如何深度清理

- 生活知识|地垫怎么清洗,大块地垫在家怎么清洗

- 生活知识|油污怎么清洗,用完柏油清洗剂后脱漆

- 壶中日月化太极 太极拳套路的作用

- 一日之计在于晨

- 夏日省事美食------老北京茄汆面